ダイビングライセンス取得可能な年齢は?取得条件や取得方法を解説!

更新日:2025.02.13.Thu 投稿日:2020.01.31.Fri目次

ダイビングライセンス(Cカード)を取得したいと考えた際に気になるのが、年齢などの取得条件やライセンスの具体的な取得方法です。

今回はダイビングライセンスの取得条件、ダイビングライセンスを取得するための流れ・取得方法を詳しくご紹介します。

※この記事は2020年1月31日に公開されたものを随時最新情報に更新しています

ダイビングライセンス取得可能年齢とそれに伴う取得条件

ダイビングライセンス(Cカード)は、残念ながら全年齢で取得が認められているわけではなく、少々の年齢制限がともないます。

ダイビングライセンスが取得できる年齢は10歳以上

世界で最も多くのダイバーが所属する団体「PADI」では、ダイビングライセンス(Cカード)が取得できる年齢は10歳以上と決められています。10歳以上15歳未満のダイバーについては、以下のライセンスが取得可能です。

*10〜11歳「ジュニア・ダイバー」:深度12メートルまで

*12〜14歳「ジュニア・オープン・ウォーター・ダイバー」:深度18メートル(条件を満たせば最大21メートル)まで

これは、水圧が体に与える影響を考慮したうえでの制限です。これより低い年齢では、水圧が体に負担をかけてしまうリスクが高いと考えられています。ただし、水深2m未満の範囲のダイビングに限っては、8歳からの参加も可能です。

ジュニア・オープン・ウォーター・ダイバーを取得し、15歳以上になれば、改めて講習を受けなくても一般のダイビングライセンスに切り替わります。

ダイビングライセンスに年齢上限は設けられていない

15歳以上から取得できる一般のダイビングライセンス(Cカード)は、上限については決められておらず、60代、70代、さらにそれ以上の年代であってもライセンスを取得することは可能です。しかもダイビングライセンスは一度取得すれば、資格更新のための試験などもないため一生もののライセンスとして使えます。

ただし、ダイビング参加の際には病歴診断書の提出が必須であり、さらに生活習慣や病状によっては医師の診断書を必要とします。ですから、年齢上限がないからといって、高齢者になってもいつでもダイビングが楽しめる、などとあまり安易に考えないほうがいいでしょう。

こうした事情があるため、高齢のダイバーには特に日々の健康管理や体力づくりに取り組む姿勢が求められます。

健康面でも条件がある

ダイビングライセンス(Cカード)取得のためには、健康面の条件をクリアしていることも求められます。

具体的には、耳鼻咽喉科系・循環器系・呼吸器系の問題、心臓疾患・風邪や過労状態、てんかん、ぜんそく、アルコールや薬物の影響などに該当するものがある場合は、ダイビングをすることが認められません。当然、ライセンス取得もできなくなります。

体験ダイビングの年齢制限について

年齢的にダイビングライセンス取得が難しそうだな、と思った際に「体験ダイビングならできるのでは?」と考える方は多いです。では体験ダイビングの年齢制限はいくつなのでしょうか?

体験ダイビングは少しだけシビア

体験ダイビングの年齢制限は、ファンダイビング(Cカード保持者のダイビング)と同様に、基本的には10歳からがほとんどです。

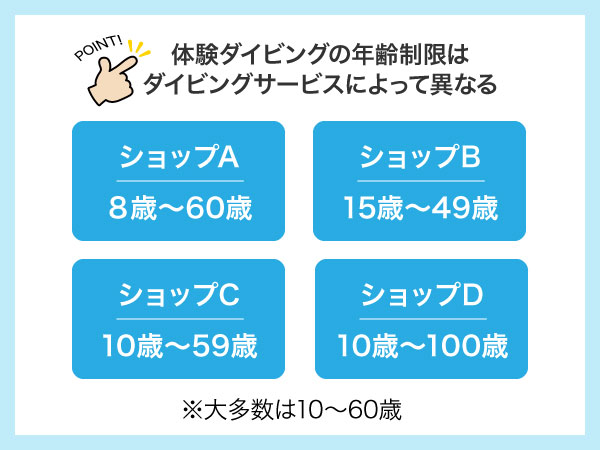

ただし、各ダイビングサービスによって制限が異なります。

体験ダイビングの参加者数が日本全国で圧倒的に多い沖縄を例にすると、年齢制限には幅広いバリエーションがみられます。

下限年齢はもっとも低いところで8歳、高いところでは14歳に設定されています。一方、上限年齢についてはもっとも低いところで54歳、もっとも高いところで100歳と設定されています。

一般的には10から60歳までの範囲で受け入れているケースが大多数です。

通常のダイビングと比較すると、体験ダイビングの方が年齢制限はやや厳格になる傾向があります。

年齢制限がシビアな背景と安全対策

体験ダイビングでの年齢制限の背景には、参加者の健康面の配慮だけでなく、ダイビングスポット(潜る場所)の特性や最低開催人数といった運営上の要因も関係しています。

例えば、年間を通して波が穏やかな場所でダイビングを実施し、かつインストラクター1名に対して参加者が1〜2名と少人数制で運営しているダイビングサービスでは、比較的緩やかな年齢制限を設けている傾向がみられます。これは、きめ細やかな安全管理が可能な環境が整っているためです。

しかしながら、近年では高齢者のダイビング事故が増加傾向にあることから、年齢制限を厳格化するサービスが増えてきています。これは安全性を最優先する考えに基づいた対応といえるでしょう。

ダイビング事故の原因や対策についての詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

より安全なダイビングのために

ダイビングサービスのスタッフは、参加者の安全を確保するため、日々スキルと知識の向上に努めています。体験ダイビングもファンダイビングも、事故防止を最優先事項として実施されており、年齢制限もその安全対策の重要な一環として位置づけられているということです。

しかし、より安全にダイビングを楽しみたいという方には、やはりダイビングライセンスの取得がおすすめです。

ライセンス講習では、安全に関する注意事項や、水中で楽しむためのポイントをしっかりと学ぶことができ、より充実したダイビング体験につながります。興味がある方はぜひチャレンジしてください。

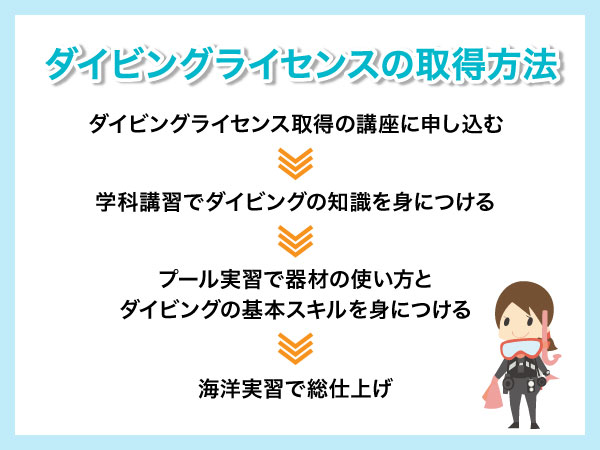

ダイビングライセンスの取得方法は?

ダイビングライセンス取得までの流れは以下のとおりです。

ダイビングライセンス取得のための講座に申し込む

ダイビングライセンス(Cカード)を取得するためには、ダイビング指導団体のプログラムに定められている講習を受講し、ダイビングの知識と技術を身につける必要があります。

自分は泳ぎが得意だから、などという理由で講習なしでダイビングライセンスを取ろうとしても、それは認められません。ダイビングライセンス取得のためには、ライセンス取得のための講座を受けることが不可欠なのです。

学科講習でダイビングを安全に楽しむための知識を身につける

ダイビングライセンス取得のための講座でまず行われるのが、学科講習です。学科講習では、ダイビングを安全に楽しむための知識を身につけていくこととなります。

この学科講習は、まずはテキストやDVDなどを見て自主学習をすることが前提で、その自主学習後にスクールの学科講習を受けるという流れになります。

プール実習でダイビングの基本スキルを身につける

学科講習でダイビングに関する知識が頭に入っても、それを実践できるかどうかは話が別です。ここからは実習の場でダイビングに関する技術を身につけていくこととなります。

実習では、まずはプールで器材の使い方や基本的なダイビングスキルを身につけていきます。タンクからの空気を吸って水中で呼吸をするということを初めて実践するのも、このプール実習です。

海洋実習での総仕上げをクリアすればライセンス取得

プール実習で器材の使い方や基本的なダイビングスキルを身につけたら、いよいよ実践の場である海での実習=海洋実習を受けることになります。

この海洋実習では、学科講習やプール講習で学んだことが実際の海で生かせるかどうかをチェックします。無事これをクリアすれば、念願のダイビングライセンスが取得できるでしょう。

【関連記事】

ダイビングライセンスを取得するのにかかる費用とは?

ダイビングライセンスを取得して水中世界を楽しもう

ダイビングライセンスを取得していなくても体験ダイビングはできますが、体験ダイビングではどうしても制限が多くなってしまいます。

ダイビングライセンスは、10歳以上で健康状態に問題がなければ比較的手軽に取得できます。もしもっとダイビングを楽しみたいと考えるなら、ぜひダイビングライセンス取得コースを受講して、ダイバーとしての一歩を踏み出してみましょう。